Non può ritenersi un vero fiorentino, per nascita o anche solo di adozione, chi non abbia mai letto qualche bella pagina di Piero Bargellini (1897-1980), che di Firenze, nelle Amministrazioni guidate da Giorgio La Pira, fu assessore all’Istruzione e alle Belle Arti e poi sindaco lui stesso nei mesi difficili dell’Alluvione: un politico visceralmente innamorato della sua città, di salda fede cattolica e di impegno democristiano, che con concretezza e sano spirito polemico ha incarnato al meglio la “fiorentinità”. Perito agrimensore, maestro elementare e poi direttore didattico, da ragazzo avrebbe desiderato fare il pittore, scoprendo poi la vera vocazione alla scrittura. Antiretorico e antintellettuale, con la sua prosa vivace orientata a piacevolezza e comprensibilità, Bargellini è stato fra i più popolari divulgatori di arte e storia specialmente fiorentina, guardato con sufficienza dagli accademici, amatissimo dal suo pubblico. Ricordo ancora, da piccolo, il mio babbo che dopo cena leggeva a voce alta, a me e alla mamma, qualche episodio romanzesco di storia medicea tratto da La splendida storia di Firenze.

Di Piero Bargellini propongo una piccola antologia di testi incentrati principalmente su Beato Angelico e il convento di San Marco, selezionati da varie opere e riaggregati in capitoletti tematici. Pur nella frammentarietà delle tessere, mi pare che ne venga fuori un bel mosaico, coerente e luminoso, che riflette una solida concezione dell’arte, fortemente ancorata alla storia della cultura e della società, e una sincera sintonia spirituale, dalle fondamenta biografiche, per il convento domenicano di San Marco, piccolo paradiso in terra, e per la pittura ascetica di Beato Angelico.

Una premessa: scacco all’estetismo e il Beato Angelico di don Giuseppe De Luca

Bargellini espone il proprio pensiero nella raccolta In lizza per l’arte (1957), pubblicata non a caso poco dopo l’edizione italiana di Storia Sociale dell’Arte di Arnold Hauser (1955). Nella prefazione, intitolata emblematicamente Scacco all’esteta (pp. 5-16), l’autore rivendica di essere stato, ben prima di Hauser e in un’epoca di adesione quasi unanime all’estetismo idealista di stampo crociano, fra i pochissimi a contestare la pretesa di un’arte totalmente autonoma dalla vita di una società o da una concezione della vita, e a sostenere, al contrario, l’interrelazione tra arte, società e cultura. E questo già dalla fine degli anni Trenta (con Città di Pittori 1939, seguito da Via Larga 1940, Volti di Pietra 1943 e Caffè Michelangelo 1944), quando – ricorda Bargellini – avevo cercato d’interpretare l’arte come espressione di una civiltà e di una società, nei suoi fattori religiosi, sociali, politici ed anche economici. Nessun critico, allora, passò per buona la mia concezione storica. Il pubblico sì, ma il pubblico è un’altra cosa e non giudica secondo schemi imposti da scuole o da conventicole (p.11). Da queste premesse nascerà, di lì a poco, la lunga scrittura di Belvedere. Panorama storico dell’arte, in dodici volumi (1957-1970).

Per quanto riguarda più specificamente l’interpretazione dell’arte di Beato Angelico, che apprezzeremo leggendo direttamente i testi, aggiungo solo che Bargellini dimostra di conoscere i classici della critica angelichiana del suo tempo, in particolare, oltre ovviamente Vincenzo Marchese, i lavori di Robert Langton Douglas, Frida Schottmüller, Paul Muratoff, Édouard Schneider. Mi pare, tuttavia, che gli spunti più originali gli vengano dal confronto con alcuni testi minori, oggi pressoché dimenticati: una critica di Cesare Brandi su “La Nazione” (Il Beato Angelico, 1930), un articolo di Emilio Cecchi su “Circoli” (Fra Angelico, 1939) e, soprattutto, la lectio di don Giuseppe De Luca dal titolo Il Beato Angelico e la pietà del suo tempo, pubblicata nel 1938 ma tenutasi a Roma il 18 febbraio 1937 in commemorazione di Beato Angelico. De Luca, che sarà figura di spicco fra gli intellettuali italiani, conosce Bargellini in casa di Giovanni Papini, ne diviene amico e si unisce ai collaboratori della rivista “Il Frontespizio” (1929-40), diretta dallo stesso Bargellini. A De Luca, con buona evidenza, si deve l’ossatura dell’interpretazione bargelliniana dell’Angelico: un’arte inconcepibile se non nell’alveo della Riforma domenicana, strettamente legata al pensiero e ai testi di Caterina da Siena, attualizzati da Giovanni Dominici e Antonino Pierozzi; un’ arte armonica e spirituale che nasce da una rigorosa ascesi conventuale e che riflette una condizione interiore: De Luca, seguito da Bargellini, parla di stabilità della mente, governo dei moti dell’anima e, citando il Dominici, alta castità mentale. D’altra parte, mi pare plausibile ipotizzare che le intuizioni di De Luca nascano da una condivisione con lo stesso Bargellini, che già da tempo aveva riportato l’attenzione sugli autori dell’Osservanza domenicana, curando un’ edizione della Regola del governo di cura familiare del Beato Giovanni Dominici (1927) e una raccolta di Pagine scelte di Sant’ Antonino (1930). Entrambi, d’altronde, conoscono il pionieristico articolo di Italo Maione, Fra Giovanni Dominici e Beato Angelico (in “L’ Arte”, 1914), citato fugacemente in nota da Bargellini, ma che sarà importante per il Fra Angelico di Giulio Carlo Argan del 1955, specialmente nella prima parte, L’Angelico e il suo tempo, incentrata sul rapporto fra l’arte del frate e il pensiero tomista (e c’è da chiedersi se Argan non abbia mai letto Bargellini o De Luca).

Nel 1959, in occasione dei cinquecento anni dalla morte di Sant’Antonino, Bargellini riprende e sintetizza la sua posizione:

Un indirizzo, tutt’altro che lodevole della critica d’arte, dipende in linea diretta da una certa teoria filosofica prettamente idealistica; l’indirizzo, per intendersi, del puro estetismo, che proclama e sancisce l’unicità del fatto artistico e l’autonomia dell’artista, deriva a parer mio, da una vera e propria eresia teologica, calata nel campo dell’arte e lì rimasta (…). L’artista – si dice con sufficienza e con sicurezza – è un mondo a sé. Io non temo lo scandalo, rispondendo che, per esempio, l’Angelico è, per lo meno, un mondo a tre: il Beato Giovanni Dominici, Sant’Antonino da Firenze, e lui, il Beato Angelico, interprete del rigore domenicano e dell’ascetica antoniniana. (da Il Beato Dominici, S. Antonino e il Beato Angelico, 1959, p.1).

La casa di Piazza San Marco

L’incontro fra Piero Bargellini e il Convento di San Marco, con le opere dell’Angelico e le memorie di Savonarola, ben prima che sui libri avvenne nella vita, verso i diciotto anni, quando la famiglia, tornata a Firenze dal Mugello, andò a vivere in Piazza San Marco. Ce ne parla Bargellini stesso, nelle pagine introduttive della sua prima monografia, Scritti a Maggio (1931):

Abitavo allora in Piazza San Marco, nella casa che ho amato più di tutte, nella mia casa, quella dove mi pare ancora d’essere se, di rado, sogno. Piazza San Marco è una piazza di Firenze, che ne’ secoli andati era quasi di suburbio. C’era il convento dei frati di Sant’Antonino che intorno aveva tutti orti. (…) Da un solo lato, fra tante autorità non architettoniche, c’è rimasta una fila di casucce lunghe lunghe, strette strette, gremite di finestre curiosissime. In una di queste fettuccine di casa, all’ultimo piano, abitavo io, proprio sotto il tetto. Dalle due uniche finestre della facciata si poteva toccare la gronda. Che casa piccina, ma che casa amorosa! (…) Una camera sola aveva la finestra, e quella era per me che dovevo studiare e leggere molto (pp. 15-16).

Tra tutte le stanzine della mia casa ce n’era una microscopica, ricavata da uno sciavero di scala. Sarà stata un metro e venti per un metro e cinquanta, con una bella finestra, che prendeva tutta una parete, sulla Piazza San Marco. (…) Io, lavorando sempre di falegname, riempii tutte le tre pareti di libri e mi costruii un leggìo immaschiettato ad un corrente della scaffalatura. Praticai nel leggìo un buco per un calamaio a bicchierino preso a scuola, e, ritto in piedi, leggevo e scrivevo. Ritto in piedi, perché gli scaffali e il leggìo non mi lasciavano posto per ripiegare le gambe. Non ho avuto mai più uno studio così bello. Se aprivo gli scuretti avevo l’impressione di essere in una nicchia altissima, come una statua. Di fronte avevo Monte Morello, Fiesole e Monte Ceceri; più vicino, il Convento di San Marco con la cella del Savonarola, e proprio sotto i piedi la fila dei fiaccherai, coi cavallucci sotto la coperta, d’inverno, con la moscarola d’estate, e il bacalaro sempre in faccende (pp. 20-21).

***

All’inizio di La pittura ascetica di Beato Angelico (1949), un’opera importante che sarà citata più volte, casa e convento quasi si fondono e per il giovane Bargellini San Marco diventa un luogo dell’anima:

San Marco. Chiudo gli occhi e torno a casa mia, nella casa cioè, non della mia infanzia, ma della mia gioventù. Ho abitato sempre case d’affitto, e ognuna di queste case rappresenta per me un periodo della vita. Nella casa di San Marco ho vissuto diciassette anni; gli anni del noviziato artistico e dello scapolato sentimentale. Vi ho sostenuto i combattimenti più duri con me stesso, e con tutte quelle vocazioni tumultuose che stordiscono i giovani. Dinanzi al convento c’è una fila di case strette e alte, con le finestre a coppia fin sotto il tetto. Una di quelle finestre corrispondeva al mio studiolo, piccolo come un nido di rondine. Mi sembrava d’essere un frate, a mio modo, in una cella provata, in un chiostro formato da una quadrata piazza cittadina. Di fronte c’era però il convento vero, col chiostro di Michelozzo e con le celle dipinte del Beato Angelico. Quand’ero stanco, scendevo dalla mia cella ed entravo in quella di Sant’Antonino. Quand’ero sfiduciato, entravo in quella del Savonarola. Quand’ero triste, entravo in quella di Cosimo. Quand’ero deluso, entravo nelle stanze dove avevano ora l’Ospizio, non più i pellegrini, ma le tavole più belle dell’Angelico (pp. V-VI).

***

La centralità biografica della casa di San Marco è ben sintetizzata, molti anni dopo, in 20 firme per Firenze (1980):

Un anno dopo, per comodità di tutti, facemmo un netto voltafaccia, trasferendoci, sempre all’ultimo piano d’un’altra casa alta e stretta, dinanzi alla Chiesa di San Marco, in vista di Fiesole e con le figure del Beato Angelico nel giardinetto. Ricordai quella casa nella prefazione di “Scritti a maggio”. Di lì partii per la guerra. Lì tornai dopo la guerra. Fu la casa delle amicizie, che durano tutta la vita. Vi fondai, con Lisi e Betocchi, la mia prima rivista, il “Calendario”. Enzo Pregno mi dipinse il salotto con figure strapaesane. Attorno ad una finestra, costruii da me stesso la mia prima libreria. E fu anche la casa dell’amore, con la camera matrimoniale che prendeva luce ed aria da un abbaino. La casa dell’amicizia, la casa dell’amore, non poteva essere che così: angusta sotto un tetto pieno d’abbaini, come una colombaia. Un nido, dal quale, un po’ alla volta tutti presero il volo: le sorelle sposate, il fratello dedito all’agraria. Ultimo, il babbo salpò, non per il mare, ma per il cielo (p. 24).

Il Palazzo e il Convento

In uno dei libri di maggior successo, Via Larga (1941), Bargellini intreccia le dimensioni della storia, dell’autobiografia e della storia dell’arte lungo la moderna via Cavour, l’antica via Larga. Leggiamo qualche passo del capitolo iniziale:

Via Larga, dal Palazzo Medici al Convento di San Marco. (…) Somigliava a un vialone di fattoria, e quando Cosimo pensò di costruirvi il suo nuovo palazzo, non erano intorno che orti e campi irrigati dal Mugnone. (…) Poco più in su, il convento dei Silvestrini, mezzo inselvatichito, cadeva a pezzi. Cosimo lo fece ampliare e restaurare per i frati di San Domenico. Via Larga ebbe così, per termini estremi, un convento e un palazzo. (…) Firenze era tutta in quella nuova strada, priva di storia e di gloria, ma dalla quale ormai la storia era chiamata a passare, portando seco anche la gloria. Nel palazzo di Michelozzo abitava il privato signore della città, e il priore di San Marco era Arcivescovo di Firenze. La via di campagna, aperta e soleggiata, s’infittì di passi, di voci e di case; diventò la strada della potenza e della ricchezza. Divenne la via anche dell’arte, allorché Lorenzo il Magnifico allevò nel suo giardino più statue che piante. (…) Per tutto il Quattrocento, Via Larga significò Firenze, uscita dalle mura della repubblica, entrata nel palazzo di una signoria che non ebbe l’uguale. Sulla fine del secolo, i transiti lungo Via Larga si fecero più concitati. Quando in San Marco prese stanza un frate ferrarese, Via Larga fu percorsa da processioni di fanciulli e corsa da brigate di violenti. Poi, quasi a un tratto, ogni rumore si spense. Gli ultimi passi che vi risonarono affrettatamente furono quelli di Piero il Fatuo, che fuggiva dalla parte di San Gallo. Dopo pochi giorni, nel senso contrario, si sentirono le peste strascicate di fra Girolamo Savonarola, che veniva condotto al supplizio. (…)

Io la conobbi sotto un altro nome (via Cavour), e fu per me la via di casa, la via degli incontri. Con lo struggimento e la muta disperazione, che i giovani nascondono nell’apparente baldanza, levigai su quella strada le più dure e durature amicizie; su quella via mi apparvero i volti dei primi invaghimenti amorosi. San Marco aveva le mie ore mattutine. Libero e leggero, dagli scalini della chiesa, scendevo lungo la strada odorosa di polvere appena bagnata, mossa dalle scope strascicate degli spazzini. Il palazzo di Michelozzo in fondo alla via appariva ancora a ciglia basse. La sera, coi compagni, risalivo verso il muro del convento, che, a bacìo, manteneva una balza di tiepido sole. Negli estenuanti discorsi, tornavamo sui nostri passi, su e giù, dal convento al palazzo, dal palazzo al convento. Le ultime parole, a notte alta, si spegnevano contro il muro silente, sotto la finestra e la cella di fra Girolamo Savonarola. (…) Né io, né i miei amici pensavamo però a quella via come alla strada medicea; i termini del nostro spirituale viaggio non erano il convento e il palazzo. L’anima faticava lontano da ogni richiamo storico. Solo più tardi, consumata la nostra più urgente fatica, scoprimmo con sorpresa gli antichi itinerari di quella strada, sulla quale uomini d’un intero secolo avevano lasciato impronte ben più chiare delle nostre peste confuse e contraddittorie. (…)

La storia dell’arte, nel Quattrocento, ha un indirizzo preciso, che si chiama Via Larga. Bisogna aspettarla e seguirla nel tratto che andava dal Convento di San Marco al Palazzo mediceo, e viceversa. Al principio del secolo, il Beato Angelico, dal Convento par che si muova verso il palazzo. Paolo Uccello, quasi rifiutato dalle chiese, viene accolto nelle sale di Via Larga. Filippo Lippi, fuggito dal chiostro, trova in quella via compatimento e protezione. Andrea del Castagno non è che un servitore mediceo. Sandro Botticelli comincia a lavorare nei giardini di Lorenzo, ma in fine inverte il cammino dell’Angelico. Dal Palazzo attratto verso il Convento. Anche nell’arte si han questi incroci non casuali, lungo la Via Larga. Gli artisti, prima o poi, ricalcano gli itinerari dell’Umanesimo fiorentino, combattuto tra un convento e un palazzo (pp. 5-10).

Respirare Beato Angelico

In Entrata nel chiostro, capitolo iniziale di La pittura ascetica di Beato Angelico (1949), dopo le parole sulla casa di San Marco già citate, Bargellini svela il suo rapporto personale, di speciale intimità, con il frate pittore domenicano e, al contempo, delinea la sua visione critica dell’arte, fondata sulla storia sociale, culturale e della pietà:

Pochi credo che conoscano il convento di San Marco come l’ho conosciuto io. Non da erudito, ma da ospite; non da critico, ma da amico di casa; non da esteta, ma da penitente. A volte non guardavo neppure: mi lasciavo fasciare da quella ombra. Non ho assorbito il Beato Angelico con gli occhi. Direi quasi che l’ho assorbito dai pori. L’ho respirato.

Né sono stato mai solo con lui. Il Beato Angelico è un frate; vive dunque in comunità. Chi è stato a lungo in sua compagnia, sa come, dopo i primi momenti dell’incontro, si avvertano altre luminose presenze. Chi non sente lo spirito conventuale del frate non può dire di conoscere il pittore.

Così, nel 1927, conobbi il suo maestro di spiritualità, il Beato Giovanni Dominici, del quale ripubblicai un’opera. Nel 1930 conobbi il suo diretto superiore, Sant’Antonino, del quale pubblicai una scelta di scritti. (In seguito ho scritto di Sant’Antonino anche una biografia).

Studiando i maestri di pietà dell’Angelico, l’arte del frate mi si apriva sempre di più e sempre meglio. L’arte non è un fungo (e anche se lo fosse, avrebbe il suo micelio); l’arte è un albero che ha radici profonde e delicate. Mi par d’aver sentito dire, che alla parte aerea dell’albero corrisponde una parte sotterranea di uguale estensione e volume. Ora, l’arte dell’Angelico è quell’incantevole albero pieno d’Angioli iridati come uccelli, che tutti han davanti agli occhi. Pochi han davanti alla mente l’atra parte dell’albero, che sugge alle fonti della Grazia.

L’estetismo ha tagliato l’albero dell’arte a fior di terra. La parte visibile è restata apparentemente tale e quale, ma l’albero si è inaridito; è morto.

Per far rivivere l’arte dell’Angelico ho cercato di rintracciare le radici che l’hanno nutrita. Quando al frate pittore veniva chiesto un lavoro, egli mandava i committenti dal Priore. È accaduto molte volte, chiedendogli qual fosse il segreto della sua arte, mi son sentito anch’io rimandare dal Priore. L’obbedienza ch’egli faceva (e la facevano un po’ tutti gli artisti di quel tempo), non era una rinunzia, ma una conquista che poi fioriva nella bellezza. Quando non si è più voluto obbedire agli altri, non si è più saputo farsi obbedire dall’arte.

Il Beato Angelico non obbediva a uomini, ma a spiriti che interpretavano le supreme ragioni di quella che egli dipinse col nome di “Lex amoris”. E io, dietro a quegli spiriti che fecero luce nell’anima dell’Angelico, ho cercato un po’ di luce che mi chiarisse il segreto del fascino che emana in San Marco.

Così il mio Beato Angelico non è il solito fratino ingenuo, che dipinge capolavori senza quasi sapere quello che fa. È un uomo che ha avuto, invece, una formazione spirituale fermissima; un frate addottrinato; un pittore che non conosce soltanto il mestiere, ma che sente profondamente i soggetti trattati.

Non si è grandi artisti, se non si è grandi anime e forti caratteri. E il Beato Angelico è gigantesco nello spirito anche se fu minuto nel corpo (pp. VI-VIII).

Dall’orto al chiostro

L’orto mugellano della casa presso Vicchio dove giocano il piccolo Guido e il fratello Benedetto prelude, con felice intuizione, al giardino del chiostro conventuale dove, da grandi, pregheranno e lavoreranno come frati artisti. Leggiamo da Guidolino di Pietro. Beato Pittore Angelico, in Via Larga, 1940:

Pensando a Guidolino e a come sarà poi la sua vita e la sua arte, la mente si figura uno di quegli orti dove i ragazzi vanno a cogliere o stanno a giocare. L’orto è un po’ l’immagine casalinga del chiostro. Spartito tra ombra e sole; quieto con l’acqua ferma nel pozzo o nella cisterna; gli alberi da frutto a uguale distanza, l’orto non è ancora campagna. La siepe fitta, i corridoi di ramerino, gli impiantiti d’insalate, lo fanno «interno», e i cipressi accoppiati all’entrata, col dito sulle labbra, impongono il «silentium». Nell’orto non si canta né si corre. Anche seduti in terra, lo si vede dall’alto, disposto regolarmente. La chiarezza dei muri vicini rende all’orto anche nei giorni bui una costante luminosità. Del bosco si ricordano voci e ombre senza fine; del campo, distese di sole e di canti a ondate; dell’orto resta una felice immagine visiva nel silenzio dell’occhio (pp. 12-13).

I fratelli, dal canto loro, lasciando la casa e l’orto paterno, si portavano dietro una visione che non avrebbero mai smarrita nel loro spirito. Le più agitate figurazioni dell’arte gotica si sarebbero sempre quietate nella visione di quell’orto, che per loro significava compostezza ed intimità (p.14).

Negli scritti dei maestri di spirito ricorreva l’immagine del «giardino», ma quanto diversa da quella dell’orto vicchiese. «Uno che avesse avuto uno bello giardino, e per sua negligenza lo avesse lasciato insalvatichire e imboschire, a volerlo addomesticare, li bisognerebbe fare quattro cose, innanzi che d’esso giardino potesse aver frutto e consolazione». Le quattro operazioni erano poi, tagliare le spine, diradicare, lavorare la terra e ripiantare (da S. Antonino, Opera a ben vivere). I due fratelli si ritrovarono così in un loro giardino da ridurre a coltivazione. (…) Antonino sarebbe poi diventato Arcivescovo di Firenze e santo; il Dominici, cardinale e beato. Beata la Gambacorti; beato Lorenzo di Ripafratta. Il giardino dei trattatelli ascetici fioriva santità. Lo stesso fra Giovanni sarà chiamato per consenso popolare, beato, il Beato Angelico (pp. 20-21).

Di questo immacolato albeggiamento si ha nuova prova nella Madonna in trono dipinta da Fra Giovanni nel corridoio (la “Madonna delle ombre”). Sull’architettura michelozziana i chiari capitelli, le foglie d’acanto e le volute aguzze come di piante ancora rigide dalla nottata, portano sulla parete un’ombra acutissima, allungata e sfumata dalla luce radente che sfiora l’affresco come una brezza mattutina. Il Beato Angelico, quando dipingeva queste ombre portate, si avvicinava alla cinquantina. Nel suo occhio fanciullo non erano ancora perse le immagini dell’orto vicchiese; anzi il chiostro le aveva rese più nitide e pure (pp. 49-50).

***

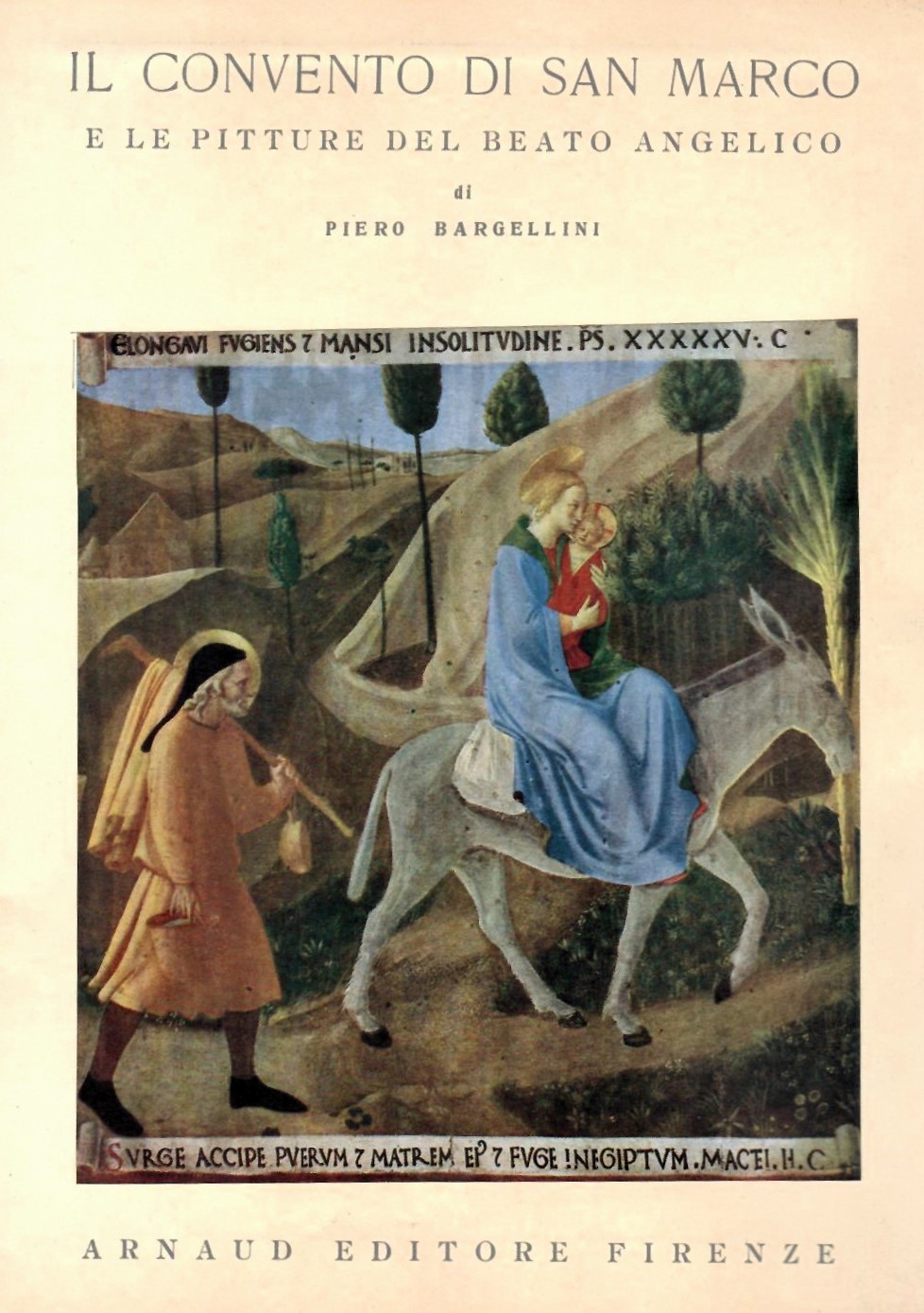

Nel 1948 Bargellini pubblica Il Convento di San Marco e le pitture del Beato Angelico, la prima guida al museo del dopoguerra, edita anche in inglese e francese. Da ora in poi, molte opere di Bargellini saranno illustrate da immagini, grandi e numerose, corredate da efficaci didascalie tratte dal testo stesso: una moderna scelta editoriale in cui si scorge l’esperienza didattica del maestro di scuola. Così si parla del chiostro:

Il convento doveva essere un luogo di raccoglimento e di pace, un «hortus conclusus» per anime elette (p.5). Ecco il sereno chiostro michelozziano: una musica d’archi dolcissimi sorretti da snelle colonne ioniche: una pace armoniosa di chiare superfici; un’ombra luminosa. I portici a crociera non gravano sui capitelli ricciuti; sull’anima non pesa alcun tedio. Tutto è luminoso e spazioso, aperto verso il cielo confidente. Dal piano delle celle si affacciano curiose le finestrine con l’arco tondo inchinato verso la terra. E dovunque, su architravi e muri, lo stemma mediceo, con le otto palle nello scudo. (…) Sono buone pitture del Cinque e Seicento, che hanno un solo torto: quello di esser venute a turbare la primitiva quiete del chiostro. Sant’Antonino aveva voluto nel convento soltanto le meditate pitture dell’Angelico. Sarebbe stato bene rispettare anche in questo la sua saggezza. Il Beato Angelico è l’unico pittore autorizzato in San Marco. Tutti gli altri, anche se grandi, vi sono degli intrusi. Cerchiamo dunque di dimenticarli, e rintracciamo con gli occhi soltanto i punti indicati dal senno di Sant’Antonino e toccati dal pennello del Beato Angelico, secondo un piano ascetico-mistico, che dà al convento una meravigliosa unità (p.7).

I maestri d’arte

Bargellini non ha dubbi: i modelli dell’Angelico non furono tanto i pittori, se non per la trasmissione di nozioni di mestiere, quanto gli scultori e il respirare l’aria comune dell’umanesimo:

Quattro pittori soli, di molta pratica ma di scarsa altezza, lavoravano in quegli anni: Spinello Aretino, Gherardo Starnina, Lorenzo di Bicci e Lorenzo Monaco (Via Larga 1940, p. 15).

Si recò ancor giovane a Firenze, col fratello maggiore, per apprendere l’arte della pittura, e forse fu alla scuola di Lorenzo Monaco (Il Convento di San Marco 1948: p. 22).

Chi lo immagina alla scuola di Lorenzo Monaco, chi lo crede influenzato da Gherardo Starnina, chi lo fa derivare da Spinello Aretino, chi lo pone fra i seguaci di Lorenzo di Bicci (…) i nomi che gli storici critici sono costretti a fare, ma con poca convinzione. (…) I maestri pittori, se non potevano dare a un giovane un grande insegnamento d’arte, erano capaci però di impartirgli nozioni di mestiere.(…) A scultori invece si stava meglio. C’era Iacopo della Quercia, c’era Nanni di Banco; Filippo Brunelleschi e Lorenzo Ghiberti, per quanto giovani, si stavano disputando con generosa lealtà il concorso per le porte del Battistero. Forse dalle loro prove il ragazzo mugellano imparò cosa fosse la bellezza formale e capì in che cosa consistesse la naturalezza insieme con la compostezza.(…) Non tanto i pittori, quanto gli scultori dominavano la città con la loro forza plastica. Nanni di Banco, Iacopo della Quercia, Donatello, Brunelleschi, tutti scultori, e tutti amanti della forma girata, del vero rilevato e del naturalismo fermato. Furono essi a guidare i pittori sulle nuove vie dell’arte. Lorenzo Ghiberti lavorava alla sua prima porta. Nella seconda egli avrebbe poi dato l’esempio di come pittura e scultura si fondassero negli effetti prospettici, plastici e pittorici. Egli era stato pittore, e sotto di lui erano giovani che poi diventeranno pittori, come Benozzo Gozzoli. (…) Veri pionieri dell’arte nuova non furono che Brunellesco nell’architettura, Donatello nella scultura e Masaccio nella pittura. Gli altri si trovarono a respirare l’aria comune dell’umanesimo. Fra questi il Beato Angelico fu il più personale e il più forte, ricreando dall’interno quel classicismo che per altri era regola esteriore (da La pittura ascetica del Beato Angelico 1949, pp. 24-26, passim; p. 58; p. 139).

La bottega-comunità

Bargellini non si sottrae alla “vexata quaestio” degli aiuti e di certa discontinuità stilistica degli affreschi di San Marco, riconsiderandoli alla luce di una originale etica del lavoro di bottega. Si legge in Via Larga (1940):

Difficilmente si trova un affresco di San Marco che non sia stato appesantito o contaminato dalla mano di un aiuto maldestro. L’Angelico ne doveva soffrire, ma per non umiliare gli scolari correggeva senza disfare. Passava da un ponte all’altro, raccomandando la sobrietà, lodando la semplicità. Pareva che desse lezioni di vita ascetica, invece che di condotta d’arte (p.36).

(…) non avrebbe da solo potuto eseguire tutti gli affreschi. Ma di tutti forse dette il disegno, lasciando che gli aiuti li conducessero a fine. Non era geloso del suo lavoro, e dipinse in comunità come in comunità visse (p.39).

L’intransigenza religiosa, la severità ascetica, gli avevano fatto riconquistare la serenità di un classico. La sua esperienza era esemplare, se pure troppo difficile. Nessuno infatti, neppure i suoi scolari, la proseguirono. Per reggere la prova bisognava avere la struttura morale di quel vecchio che a sessantasei anni, ridotto all’osso, aveva l’innocenza del bambino e la fermezza dell’asceta (pp.57-58).

Il programma di Sant’Antonino

Per Bargellini gli affreschi di San Marco, quanto ai soggetti e alla collocazione, rispondono ad una meditata “strategia ascetica” ispirata da Antonino Pierozzi, priore del convento e promotore dell’Osservanza domenicana. Leggiamo da Via Larga (1940):

La decorazione del convento veniva concepita secondo un piano esclusivamente religioso, e obbediva sicuramente ai criteri del priore. Il fine non era la bellezza del luogo, ma il raccoglimento. Esistevano punti obbligati, che solamente chi conosceva la vita conventuale poteva individuare (p.36).

La pittura nelle chiese aveva narrato alle folle dei fedeli, per successivi quadri, le storie cristiane: era stata come un teatro dove si rappresentavano, scena dopo scena, i drammi e le vittorie della fede. Nel convento di San Marco, invece, la pittura aveva un altro compito. Da una funzione sociale e vastamente religiosa, passava a un colloquio intimo e personale. Un’opera sola per un solo frate, in ogni cella del convento. La figurazione non doveva narrare, ma suggerire, direi quasi suggestionare. Meglio ancora, doveva ferire la pietà del religioso e mantenerlo desto nella meditazione (p.41).

Nessuno, e meno di tutti l’Angelico, avrebbe pensato ai visitatori curiosi e ai pellegrini estetici. Le pitture dovevano anch’esse restare in clausura. Solo nel giro della vita claustrale ricevevano la loro mansione e il loro significato, disposte in modo da prendere gli occhi e l’anima dei religiosi in una specie di rete tesa con sapientissimo calcolo. Persino lungo gli anditi le figurazioni sembra che fossero disposte secondo un piano di presa. Alludo a una specie di «manuductio» che mi pare di aver notato all’ingresso del piano superiore. Salendo le ripide scale che portano al piano delle celle, proprio di rimpetto alla porta d’accesso si trova un’ Annunciazione (…). Poiché nella pittura religiosa in genere e in quella dell’Angelico in particolare, tutto ha una ragione, vien fatto di pensare che quest’affresco-saluto sia stato voluto così invitante per render più facile il passo alle celle. Si entra così salutando la Vergine, senza accorgersi di quel che sta dipinto, quasi alle spalle, poco discosto. (…) Non c’è scampo se si voglia conseguire la perfezione della vita religiosa. Chi volesse fuggire dal piede della Croce, chi volesse uscire dalla sua cella, tornare nel corridoio per infrescarsi gli occhi sui fiori e sulle fronde della Annunciazione, vedrebbe con sorpresa come l’Angelo e la Vergine non appaiano più al loro posto, in capo all’andito. Un angolo di muro li nasconde. E in luogo della loro fresca apparizione, ora è evidente, in tutta la sua terribilità, l’affresco che entrando non si era potuto scorgere: una grande Crocifissione, ingrandimento di quelle già viste nelle celle (pp.44-46).

***

Gli affreschi del convento di San Marco sono fra i più celesti del mondo. Tutti han sentito, entrando nel sacro recinto, spirar tra le architetture di Michelozzo un incanto particolare. (…) Tutti hanno esaminato “come” il frate dipingesse; nessuno però ha posto mente “dove” il frate dipingesse. Nessuno cioè ha tenuto conto della dislocazione degli affreschi; nessuno ha seguito la traccia di una mente direttrice, che ha distribuito le pitture secondo un piano, non puramente estetico, ma eminentemente ascetico. A San Marco il pennello del Beato Angelico è stato strumento di una strategia spirituale piena di sapienza religiosa. Questa strategia fu certamente guidata dalla mente di Sant’Antonino dei consigli. (…) Egli perciò doveva concepire il convento come uno spirituale labirinto nel quale occorreva offrire ai frati una sicura guida, capace di riportarli sempre al centro della vita religiosa. Nessun altro pittore avrebbe saputo interpretare la sottile strategia ascetica di Sant’Antonino meglio del Beato Angelico. Egli (…) volgeva la prospettiva pittorica all’interno e dipingeva stati d’animo, più che drammatici episodi. (…) Il Beato Angelico, accompagnato dal Priore del convento, percorre quelle pareti quasi a occhi bassi, e non si ferma che all’estremità di una corsia, nel punto che specchia la porta d’entrata. Il dito di Sant’Antonino indica il luogo del primo affresco. E il soggetto. La prima vista, per chi entrava nel convento, doveva essere quella del Crocifisso. Il primo volto in clausura doveva essere quello, sereno anche nella morte, dell’Uomo-Dio (La pittura ascetica di Beato Angelico, 1949, pp. 161-162).

***

Bargellini, terziario francescano, è anche molto vicino alla spiritualità domenicana. Già si è fatto cenno alle edizioni giovanili degli scritti di Giovanni Dominici e Antonino Pierozzi. Nel 1947 pubblica Sant’Antonino da Firenze, che assieme a San Bernardino da Siena (1933), è una delle sue più riuscite biografie storiche, ancora oggi apprezzabile per freschezza narrativa.

Nel capitolo d’introduzione, intitolato Ex voto, l’autore racconta come l’opera nasca come ringraziamento al protettore delle partorienti fiorentine per la nascita in mezzo alla guerra, sotto le cannonate, nei giorni senza pane, senza acqua, senza luce, senza fuoco dell’ultima figlia, non a caso chiamata Antonina, oggi Presidente della Fondazione Piero Bargellini e, sia detto en passant, madre dell’attuale sindaca di Firenze. Così vi si legge:

San Marco. Un chiostro quadrato di fianco alla chiesa; colonne ioniche con archi a tutto sesto; a pianterreno la foresteria, il refettorio e la sala capitolare; e sotto il tetto, le finestrine delle celle, distanti, discrete. Un’architettura chiara e luminosa; una pace murata; una grazia assorta. Pareva che l’Angelico, pittore del convento sotto la guida del priore Antonino, non dovesse durar fatica a trarre fuori da quei muri beati le sue figurazioni di paradiso (p.81).

***

Una breve sintesi è data in Vedere e capire Firenze (1950):

Tutti i lavori si svolsero sotto la vigilanza di un priore di eccezione. (…) Sant’Antonino, d’accordo con Michelozzo, affidò a Fra Giovanni la decorazione pittorica del convento secondo un suo piano denso di saggezza spirituale. Non gli commise cioè di coprire le pareti con cicli pittorici narrativi, ma stabilì nei luoghi più indicati, argomenti per le pitture atti a una meditazione più profonda ed alla contemplazione più ascetica (p. 194).

***

Più diffusamente, in una conferenza del 1955:

San Marco, il monumento unico al mondo, il piccolo paradiso, l’orto concluso, dove, secondo me, l’arte dell’Angelico si è espressa compiutamente e vive ancora nell’aura di quella pietà dominicana promossa dal Beato Dominici e mantenuta, con fermezza di mente, da Sant’Antonino.(…) Ecco perché, come giustamente ha notato Pio XII, erompe dal Convento di San Marco “uno spirituale lirismo di puri accordi interiori”, ecco perché la pittura dell’Angelico non è più narrativa, ma riflessiva; non più drammatica, ma estatica; non più didattica, ma mistica, secondo un piano di riforma spirituale (…). (San Marco) è la testimonianza d’una vita, che ha lasciato la sua meravigliosa impronta d’arte, perché radicata in quel giardino che Sant’Antonino vedeva in ogni uomo. (…) L’arte del Beato Angelico è uno dei frutti, mirabilmente intatti, seminati dal Beato Giovanni Dominici e maturati da Sant’Antonino dei Consigli dentro un Chiostro della Firenze quattrocentesca (Il Beato Dominici, S. Antonino e il Beato Angelico, 1955, pp. 50-51)

Pittura di contemplazione

Ancora da La pittura ascetica di Beato Angelico (1949), mi sembrano indicativi alcuni passi che ben distinguono un’arte narrativa e di rappresentazione, che illustra storie, da una pittura concepita essenzialmente per la meditazione e l’ascesi, come è quella degli affreschi di San Marco:

Invano si cercherebbero quadri a successione, scene di una sacra rappresentazione. In una parola, a San Marco non c’è più la “bibbia degli indotti”; la pittura non ha più il compito di narrare ai fedeli, non ha più il carattere della volgarizzazione. Chi vuol leggere storie sui muri, non vada a San Marco; chi vuol vedere quel tipico cinematografo a colori che era la pittura a ciclo, non vada a San Marco. A San Marco non si cantano più le gesta della Corte celeste. San Marco non è un convento popolaresco, e le sue pitture non sono perciò per gli analfabeti. Vien voglia d’immaginarsi i tre artefici di San Marco in conciliabolo: il priore, il pittore e l’architetto. Sarebbe stato un vero errore riempire d’affreschi gli spazi delle chiare pareti michelozziane (p. 158).

I frati di un convento costituivano in un certo modo l’aristocrazia spirituale. Essi non avevano bisogno di leggendari e di sacre rappresentazioni. La loro vita era di meditazione e di raccoglimento. La decorazione pittorica non doveva distrarre o divertire, ma edificare e ricordare. Non più dunque “Bibbia dei poveri”; ma testi ascetici e mistici per la quotidiana meditazione. Non più narrazioni stanche, ma rappresentazioni sensibili dei misteri della fede. (…) San Marco non doveva più essere una scuola popolare, ma uno studio teologico. Senza volerlo, Cosimo creava in San Marco l’antagonista del suo palazzo. Là, a un estremo di Via Larga, si sarebbe radunata la corte degli umanisti paganeggianti; qua, all’estremo opposto, si costituiva il chiostro dei moralisti cristiani (pp. 159-160).

(…) il Beato Angelico entrava in ogni cella e vi depositava un testo di meditazione e di preghiera. Dinanzi a quell’affresco, i frati dovevano recarsi alla mente la verità della fede che il quadro rappresentava. O si trattava di un mistero doloroso, o di un mistero gaudioso, o di un mistero glorioso. Invano si cercherebbe nelle celle di San Marco la storia di Gesù come la poteva concepire un trecentista. Ogni affresco del Beato Angelico non era una rappresentazione, ma una meditazione. Stabiliva un colloquio intimo fra il soggetto e l’anima del riguardante. La figurazione non doveva narrare, ma suggerire un comportamento spirituale; non doveva suscitare una curiosità, ma svegliare un sentimento di pietà. Costante e insistente vi era il richiamo al sacrificio, o meglio al sangue che del sacrificio è indelebile sigillo. Il Beato Angelico non sarebbe stato un seguace di Santa Caterina da Siena, se non avesse avuto questo acuto sentor di sangue nelle sue pitture (p. 186).

Classicismo interiore e umanesimo cristiano

Siamo arrivati al cuore di una interpretazione profonda e solidissima dell’arte angelichiana, specialmente degli affreschi di San Marco, che Piero Bargellini sviluppa nei testi degli anni Quaranta, facendo proprie e approfondendo, come abbiamo già anticipato, le tesi esposte da don Giuseppe De Luca in Il Beato Angelico e la pietà del suo tempo (1938):

Ormai al gotico succedeva quel rinnovamento classico al quale il Dominici si era opposto non per ragioni d’arte, ma di morale. Fra Giovanni invece, benché formato spiritualmente alla scuola del Dominici, poteva ormai riconoscere che l’ideale classico, rettamente interpretato, non contraddiceva all’ideale cristiano. Occorreva giungere alla calma e alla bellezza classica non per imitazione di modi, ma per purificazione di sentimento. Non era urgente rifarsi pagani per idolatrare la bellezza; bastava essere profondamente cristiani, e la grazia spirituale si sarebbe manifestata anche in grazia formale. L’arte classica si poteva dire nata nelle palestre, tra i ginnasti. La sua perfezione esteriore era una conquista di felice disciplina. Da una educazione corporea, una grazia estetica. Ora anche l’ascesi cristiana era una ginnastica: dettava le regole di una disciplina sullo spirito e insieme di una dominazione sulla carne, allo scopo di raggiungere la massima libertà interiore con una perfetta esteriore compostezza. Già quella fermezza, quella «stabilità» della mente, anzi quell’ «alta castità mentale», che il Dominici voleva nei suoi seguaci, portava a un’armonia di tutto l’essere e a una visione dalla quale gli squilibri sentimentali o fantastici venivano banditi. (…) Ora, ritrovato il senso e la ragione di una superiore calma spirituale, fra Giovanni poteva tornare alla pittura senza pericolo di fare della pietà di facile acquisto. Seguendo i dettami del maestro anticlassico, raggiungeva un classicismo eterno, non di maniera e di materia, ma di perfezione. (…) Ma fra Giovanni si libera presto dal desiderio di piacere. Egli ritorna classico, non in virtù di una formalità o per concessione al profano; ritorna classico per la sua intransigenza spirituale, per la riconquistata armonia di ogni facoltà umana (da Guidolino di Pietro, in Via Larga, 1940, pp. 23-25).

***

Questa interpretazione, profonda e originale, si arricchisce in La Pittura ascetica di Beato Angelico (1949):

Non si arriva a capire l’arte così intensa e così sobria, così graziosa e nel tempo stesso così forte del Beato Angelico, senza pensare a qual fosse stata la sua formazione, non solo ascetica, ma anche teologica. L’assoluta coerenza stilistica sarà sorretta da una assoluta coerenza spirituale e, alla compostezza delle forme, all’armonia dei colori, corrisponderà la quadratura mentale e la delicatezza dell’anima religiosa. Tra gli artisti del primo Quattrocento, all’esordio dell’Umanesimo, il Beato Angelico si presenta (…) con una così ferma visione spirituale, che il suo naturalismo non correrà mai il rischio di smarrirsi in esteriorità piacevoli o in distrazioni decorative (p. 50).

Fra Giovanni non ruppe clamorosamente la tradizione dell’arte religiosa (…). Parve quasi restarvi dentro, fedele al gusto devozionale del popolo (…). La sua non è natura di ribelle e d’iconoclasta. La sua riforma non avrà manifestazioni urtanti e polemiche. Sarà tutta interiore, secondo l’usanza claustrale. Sembrerà più il risultato di un’educazione ascetica, che l’applicazione di una formula estetica. O meglio, la manifestazione estetica sarà la conseguenza di una disciplina ascetica. Egli farà parte di quello che da qualche tempo è stato chiamato l’Umanesimo cristiano. Fino a qualche anno fa il Beato Angelico veniva considerato un incantevole trecentista sperso nel secolo del Rinascimento. Oggi si riconosce in lui l’artista compiutamente rinascimentale, che cioè ha il senso dello spazio, il senso della forma, il senso costruttivo e il senso realistico. Egli è un naturalista. È stato sospettato che per la prima volta nelle sue figure si incontrino ritratti di uomini vivi. Verissimo: ma il naturalismo del Beato Angelico ha un carattere tutto speciale. La sua natura è sublimata dalla Grazia. Un punto della dottrina cattolica insegna che la Grazia non distrugge la natura, ma la eleva. Il Beato Angelico rende evidente questa verità teologica. I suoi personaggi fanno parte di un’umanità superiore, risplendono di una luce interna; sono vasi dello Spirito Santo, e la loro beatitudine trabocca dagli occhi (…). La sua alta castità mentale non si traduce in una pudicizia ipocrita, ma in una visione priva di dilettazioni formali (…) le mani non hanno tatto, anche quando toccano la croce, con un senso di amoroso rispetto. Parlano, come gli occhi, un linguaggio spirituale, pur essendo vere mani, non alterate da stilismo né comandate da simbolismo (…) la stessa cosa si potrebbe ripetere per il suo paesaggio non di maniera (…). Eppure non c’è in questa rappresentazione realistica la minima esteriorità. Con una sorprendente sapienza plastica e una evidenza che si potrebbe dire cubista, la campagna è ridotta ai puri volumi e le case a facce luminose (pp. 60-61).

Ormai al drammatico goticismo, passionale ed espressivo, tutti preferivano la calma e la compostezza del classicismo. Gli artisti, diciamo così, profani, si rifacevano perciò ai moduli della bellezza pagana. Il Beato Angelico invece riconquistò la bellezza con un procedimento d’interiore perfezione. La grazia esteriore non poteva essere che la manifestazione d’un’intima grazia. L’ascetismo cristiano, creduto a torto nemico della bellezza, era alla base di una nuova armonia. (…) Così il Beato Angelico riconquistava l’armonia classica in virtù dell’ascetica cristiana, giungeva all’esteriore bellezza in virtù dell’interiore grazia (p. 114).

Anche l’impostazione prospettica, secondo questa interpretazione, da elemento formale e tecnico diventa la proiezione di una condizione interiore. Leggiamo ancora da La pittura ascetica del Beato Angelico (1949):

Non è possibile capire l’arte del Beato Angelico senza tener presente l’anno del suo noviziato e l’insegnamento tutto spirituale del beato Lorenzo da Ripafratta. In quell’anno i due giovani invertirono la prospettiva delle loro visioni, ponendo il punto di convergenza non sulla linea dell’orizzonte terrestre ma nella linea dell’orizzonte spirituale, a centro dell’anima. Negli anni in cui il Brunelleschi, il Ghiberti, Paolo Uccello cercavano di fissare le regole della prospettiva fisica, Guidolino e Benedetto fissavano, sotto la guida del beato Lorenzo da Ripafratta, le leggi della prospettiva interiore (pp. 37-38).

La prospettiva, la famosa prospettiva, tormento e gaudio di tutti gli artisti quattrocentisti, per il Beato Angelico è il segreto per misurare l’incommensurabile, la maniera di sondare profondità non fisiche, ma d’anima. E sono queste distanze, graduate da colori privi d’ogni attrattiva sensuale, a formare nelle celle di San Marco un gorgo spirituale entro il quale l’umanità prova quasi la gioia dell’estasi (p. 194).

Nella Storia dell’Arte

Alla fine degli anni Cinquanta, Bargellini pubblica Belvedere. Panorama storico dell’arte, in dodici volumi, una poderosa sintesi di esemplare chiarezza didattica, dall’arte greca all’arte del Novecento, fondata su una costante interrelazione fra espressione artistica e storia della società. Nel volume L’arte del Quattrocento (1962), un capitolo è dedicato a Il Beato Angelico e la nuova pittura religiosa (pp. 193-214), preceduto, come gli altri, da un “lapidario” incipit in maiuscoletto:

La tradizione trecentesca dei cicli pittorici eseguiti con intento didattico, nella nuova società aveva perduto l’urgenza e l’efficacia dei tempi andati. Il Beato Angelico, accogliendo i principi della nuova arte, diede alla sua pittura l’assolutezza d’un mondo trascendente, da meditare e contemplare, come una lezione d’ascetismo e di misticismo.

Da Belvedere, riporto estesamente alcuni passi che esplicitano organicamente il pensiero di Bargellini:

La sua formazione artistica, prima dell’entrata in convento, rimane un mistero, ma gli sviluppi successivi dimostrano come il giovane mugellano avesse assorbito immediatamente lo spirito del rinnovamento stilistico, per la conquista della spazialità e dell’unità prospettica, nella quale le figure si ponevano con tutto il peso dei loro volumi e coi caratteri realistici della loro natura. Questo mondo spaziale e temporale, realistico e concreto venne poi da lui sollevato e sublimato in una visione trascendentale, dove lo spazio assumeva la dimensione dell’infinito, il tempo prendeva valore d’eternità, e la realtà sensibile veniva trasfigurata, senza perdere di consistenza, come la natura non viene distrutta dalla Grazia, ma è da essa trasfigurata e santificata. Si è veduta quale fosse la lezione del Brunelleschi. Nel Beato Angelico, quella lezione veniva confermata dagl’insegnamenti spirituali del Dominici, che invitava i suoi giovani alla meditazione, alla contemplazione e a una «fermezza di mente», che escludeva distrazioni e divagazioni. La «razionalità» diventava così «disciplina», la «dignità» si otteneva con la «pienezza dell’anima», e l’«eccellenza» con la santità. Si spiega così quella luce assoluta, senza punto di scaturigine e senza direzione, che invade lo spazio fisico, nelle pitture del Beato Angelico, e rende le sue prospettive infinitamente profonde, sottraendole ad ogni pratica misurazione. Si spiega l’uso del colore schietto, uniforme e cristallino, senza ombrosità o maculazione, senza cangiantismi o velature, disteso in pure note d’un canto fermo e sublime. Si spiega la pienezza delle figure, non rigide, ma penetrate da un sentimento mistico, che le fa vive nell’estasi. Si spiega soprattutto la fermezza della visione, fuori del tempo, ma non astratta; al di sopra del contingente, ma non generica; metafisica, ma non favolosa; soprannaturale, ma non mitica; al contrario, esatta, concreta, razionale e realistica (pp. 202-204).

Tutta l’arte del Trecento e in special modo la pittura aveva avuto un compito di didattica elementare. Doveva narrare, e narrò. Doveva commuovere, e commosse. Doveva istruire, e istruì. Fu il libro di lettura per chi non sapeva leggere; la sacra rappresentazione, alla quale assistettero le folle popolari, durante quella sagra religiosa, che si rinnovò per tutto un secolo, coi cicli pittorici di Giotto, dei Gaddi, degli Orcagna, dei Duccio, dei Martini, dei Lorenzetti. Ma ora i testi pittorici non si sarebbero rivolti più ai «rudi e agli indotti», ma a quegli «uomini singulari» di cui abbiamo più volte parlato, invitandoli alla meditazione e alla contemplazione, cioè a quella fermezza di mente, a quella pienezza d’anima, che Giovanni Dominici voleva nei suoi «eletti», e che dagli eletti doveva passare nel mondo, distratto dalle «favole» e attratto dai «libri carnali». La pittura dell’Angelico, perciò, perfettamente calibrata e puntualmente tempestiva, era un invito, non più alla lettura d’un racconto, ma alla meditazione d’un testo; non il richiamo allo spettacolo di una sacra rappresentazione, ma alla contemplazione d’una verità soprannaturale; non un mezzo d’istruzione, ma d’edificazione. Il nuovo ideale estetico veniva così a coincidere con quello mistico, nell’unità della visione, nella profondità prospettica, nella fermezza della figurazione, perfino nel realismo dei caratteri. (…) Ma ora non si trattava più di narrare. Si voleva significare, bloccando in un’unica composizione di spazio e di tempo, una scena dove l’uomo, protagonista della storia, fosse al centro d’un mondo razionale ed armonico, reale e compiuto. Il Beato Angelico innalzò questo mondo nella sfera del soprannaturale, proponendolo alla meditazione e, ancora di più, alla contemplazione (pp 204-208).

Le prime sue opere, destinate al culto, come l’Annunciazione di Cortona, la Madonna della Stella, l’Incoronazione della Vergine, la Madonna dei Linaioli, indulgevano ancora al preziosismo decorativo, che andava messo in conto alla pietà del frate verso i devoti. Ma sotto le ornamentazioni e le dorature, l’impianto prospettico e volumetrico era già solidissimo, com’era sicura la razionale disposizione delle figure e realistico il loro carattere. Nel 1436, i frati di San Domenico ridiscesero in città, occupando l’antico convento di San Marco, ricostruito da Michelozzo, per ordine di Cosimo de’ Medici. Fu allora che il priore, Antonino Pierozzi, detto anche Antonino dei consigli, affidò a fra Giovanni il compito della decorazione pittorica, che meglio sarebbe chiamare illustrazione mistica. (…) L’opera del frate pittore consisteva perciò nel depositare nei vari luoghi del convento un’immagine capace di suscitare pensieri, che contribuissero alla «fermezza della mente» e alla «pienezza dell’anima». (…) le pitture di San Marco avevano un compito ben preciso e non formavano alcun ciclo. Erano testi isolati, ascetici e mistici nei quali il Beato Angelico poté rivelare la propria anima, riducendo all’essenziale la materia pittorica sino a renderla sostanza di preghiera, luce spirituale, visione soprannaturale, espressione d’un umanesimo cristiano, che nel corpo bellissimo e nel volto non più dolente, ma glorioso del Cristo, trovava la più sublime conferma (pp. 208-212).

***

In forma più sintetica, nell’articolo Il Convento del Beato Angelico per il Touring Club Italiano (“Le Vie d’Italia”, febbraio1962):

Per capire l’arte del frate pittore (…) occorre studiarne la formazione. L’esame stilistico delle sue opere rivela com’egli avesse avvertito il mutamento del clima estetico, nella città dove, al principio del nuovo secolo, Filippo di ser Brunelleschi innalzava i suoi monumenti rigorosamente unitari, secondo le regole della più severa prospettiva; Donatello dava alle sue statue l’energica e contenuta espressione d’un sobrio realismo; e Masaccio infondeva alle sue figure la dignità e la fierezza d’un umanesimo privo di compiacenze. Ma se Guidolino di Pietro aveva ben inteso la grande lezione dei tre innovatori dell’arte, fra Giovanni da Fiesole non era stato sordo a quella del riformatore spirituale Giovanni Dominici. Il Beato Angelico era il risultato di questa specie di combinazione (non sovrapposizione) tra la corrente dell’Umanesimo e quella d’un rinnovato ascetismo (pp. 159-160).

Visitare San Marco, piccolo paradiso

Leggiamo ancora da Il Convento del Beato Angelico (“Le Vie d’Italia”, febbraio1962, TCI), poi ripubblicato col titolo di San Marco. Un Paradiso sulla terra, in Piero Bargellini, La città di Firenze (1979):

L’arte, per lui (l’Angelico), era una sorta di esercizio ascetico e di contemplazione mistica. (…) La pittura non avrebbe avuto nessun valore, se non fosse stata ispirata dalla fede. (…) E dalla pietà. (…) fra Antonino da Firenze non chiamò il suo confratello pittore a eseguire una delle solite decorazioni, a carattere popolaresco e didattico, con cicli narrativi e drammatici. Il pittore doveva rivolgersi soltanto ai propri confratelli come un maestro di spirito, e non come un divulgatore di episodi istruttivi e consolanti. (…) I testi che fra Antonino richiese a fra Giovanni dovevano essere di meditazione e di contemplazione, staccati e quasi fasciati di silenzio, non legati in una sequenza narrativa o drammatica, come quelli eseguiti dai pittori trecenteschi. Ognuna per conto proprio e tutte insieme, le pitture del Beato Angelico erano destinate a impartire una lezione d’ascetismo monastico e di misticismo cristiano. Nessun pittore meglio dell’allievo del beato Dominici e del confratello di sant’Antonino da Firenze poteva interpretare l’esigenza dei nuovi tempi e il nuovo compito dell’arte sacra.

Nell’entrare dentro il convento di San Marco, per ammirare le pitture del Beato Angelico, il visitatore dovrebbe, prima di tutto, pensare che egli, passando dal cancelletto, oggi guardato dai custodi della Soprintendenza, rompe la clausura. San Marco non può essere visitato come un comune museo. Esso fu e rimane un convento; e se tra le sue mura non si trovano più i frati, vi si trovano, quasi come loro proiezioni, le pitture dell’Angelico: pitture in clausura, che vivono in un’aura d’ascetismo e misticismo. Per questo è un errore visitare subito la raccolta delle tavole, fatta nei locali dell’Ospizio, o meglio del pellegrinaio. Quelle stupende opere provengono da diversi luoghi, sono celeberrime e testimoniano l’altissimo livello artistico del frate pittore, il suo paradisiaco spirito contemplativo e il suo portentoso timbro lirico. Ma non fanno parte di San Marco, dove hanno legittimità soltanto quelle che abbiamo chiamato pitture in clausura, e formano la grande lezione ascetica, impartita ai suoi frati da sant’Antonino, per mezzo del pennello del Beato Angelico. Si tratta di una vera e propria strategia spirituale, perseguita con lucida e sicura mentalità teologica, non solo nella scelta dei soggetti, ma nella dislocazione dei quadri e per il loro accento artistico che soltanto il Beato Angelico era capace di scandire senza incertezze (pp. 161-164).

Ogni affresco del Beato Angelico (…) non era una rappresentazione, ma una meditazione; non una narrazione, ma una preghiera. Era lo specchio dell’anima, il riflesso della devozione, lo stimolo dell’ascetismo, la contemplazione mistica dei misteri di fede, nella fermezza della mente e nella pienezza dell’anima. Costante e insistente vi era il richiamo al sacrificio, rappresentato dal sangue di Cristo e dei martiri. Perciò, anche nelle raffigurazioni dei misteri gloriosi, non mancava mai san Pietro Martire, con la testa grondante di sangue. Lo si vede presente persino nella più stupenda, casta e quasi disincarnata Annunciazione, deposta dentro una cella e priva di ogni piacevolezza pittorica: un capolavoro di soprannaturale grazia, nel quale il frate pittore espresse in maniera sublime il suo ideale di profonda, delicata e ferma spiritualità. (…) la pittura del Beato Angelico non si rivolgeva alle masse, come quella di Giotto, ma suggeriva ai singoli parole d’elevazione e di pietà. Da ciò quella delicatezza e quella spiritualità, che fa di San Marco un piccolo paradiso, un orto concluso, dove l’arte ha l’incanto della bellezza estatica e della grazia mistica, perché la fede vi si esprime con l’accento inconfondibile della santità (p.167).

***

Con semplicità e freschezza, troviamo pensieri simili, “tradotti” per i bambini della scuola primaria, in San Marco e il Beato Angelico (1955), nella bella collana di opuscoletti “ama Firenze!”, quando Bargellini era assessore all’Istruzione:

I lavori di muratura non erano ancora terminati, che fra Antonino pensava alle pitture, non tanto per ornamento, ma per istruzione. I muri del chiostro e quelli delle celle erano muti, e il Priore di San Marco voleva che parlassero all’anima dei suoi frati. Per far parlare i muri, non c’era che un mezzo: dipingervi sopra immagini sante e santi misteri (…).

– Vedi tutti questi muri costruiti da maestro Michelozzo? Ora son muti, ma devono parlare. Devono parlare all’anima dei nostri confratelli, i quali, in ogni parte del convento, troveranno un pensiero buono o un richiamo alla preghiera. – Sarà la vostra parola a illuminare la loro anima, – disse il pittore, che venerava il suo Priore. – No, fra Giovanni – sarà il tuo pennello. – E come, padre Priore? – Con la tua arte piena di pietà – disse fra Antonino, indicando col dito esile le pareti odorose di calcina. – Prima di tutto il Crocifisso che deve essere a nostra continua meditazione. (…) Poi la Madonna (…) Poi i Misteri del nostro Santo Rosario (…). – Sarà fatto– annuì fra Giovanni.

Si mise al grande lavoro, con l’aiuto di allievi, e le mura di Michelozzo parlarono, anzi pregarono sotto il mirabile pennello del frate pittore. Il Convento di San Marco, col suo Priore Santo e col suo pittore Angelico, si trasformò in una specie di Paradiso. Non si era mai visto nulla di simile, mai: l’incanto della Grazia nei colori dell’arte! (pp. 6-9).

Conclusioni: un artista credente

L’Angelico raggiunge la più alta suggestione mistica, non sfumando e idealizzando, ma attraverso forme piene, solide, corporee. Nell’Angelico si ha l’incontro, non più avvenuto nella storia dell’arte, del più forte realismo con la più alta spiritualità. Mediatrice di questo miracoloso incontro è la grazia dell’arte che quasi si confonde con la grazia della fede (Il Convento di San Marco e le pitture del Beato Angelico, 1948, p.13).

Mi è impossibile non condividere queste parole di Bargellini. La meraviglia dell’arte dell’Angelico, semplice bellezza di luce e colore, concreta umanità e al contempo pura trascendenza, mi pare che scaturisca, in qualche modo, da una misteriosa interazione fra grazia artistica e Grazia teologica, tanto più nel caso degli affreschi di San Marco, che per la loro unicità mal si adattano alle consuete categorie degli storici dell’arte.

Penso che le pagine di Bargellini ci inducano ad interpretare l’arte angelichiana, in special modo quella conventuale, essenzialmente come pittura di contemplazione orante, nella quale Beato Angelico poté rivelare la propria anima, riducendo all’essenziale la materia pittorica sino a renderla sostanza di preghiera, luce spirituale, visione soprannaturale, espressione d’un umanesimo cristiano (Belvedere, 1962, p 212).

Sarebbe sbagliato, certamente, tornare all’agiografia del frate pittore in clausura, troppo mistico per contaminarsi con l’Umanesimo e con l’umanità. Ma è altrettanto scorretto, come fa la maggior parte della critica di oggi, affetta da laicismo, negare o anche solo sottovalutare l’imprescindibile rapporto fra questa arte e il Sacro, fra l’artista e la Fede, fra l’uomo e la Santità. Ce lo ricorda, con vigore espressivo, don Giuseppe De Luca:

Amavano i libri, e in San Marco si raccolse una delle prime e più belle biblioteche umanistiche. Amavano la patria, e basti ricordare Caterina da Siena e Savonarola. Questa la generazione del Beato Angelico, al quale sarebbe tempo di non dar lode ormai di dolcitudini fantastiche di vanità patetiche. Lo abbiam fatto il Patrono delle immaginette sacre, mentre bisognerebbe dire di lui e della sua arte, quel che a proposito d’un altro grande realista del Quattrocento, San Bernardino, annotava un ascoltatore: «Ci pareva di essere tutti santi, avendo buona devozione». Santo il Pittore, santa la sua pittura: non sarebbe utile che facessimo anche noi della santità, invece della santocchieria, e dell’arte invece che dell’artisticheria. Arte e santità han dato l’Angelico; artisticheria e santocchieria, si sa bene quel che ci danno: le scimmie dell’Angelico, che ci guardano da tutti gli alberi intorno. (Il Beato Angelico e la pietà del suo tempo, 1938, p.47).

Sono indubbiamente meritorie le interpretazioni che, a partire da Padre Vincenzo Marchese, don Giuseppe De Luca, Emilio Cecchi e Piero Bargellini, collocano giustamente il frate pittore nella storia sociale, culturale e religiosa del primo Quattrocento, evidenziandone, in particolare, il rapporto con l’Osservanza domenicana, l’Umanesimo cristiano e lo spirito del Concilio Ecumenico di Ferrara-Firenze. Ma al di là del giudizio degli storici e dei critici d’arte, rimane comunque l’impressione che in Beato Angelico, specialmente negli affreschi di San Marco, sussista qualcosa di diverso e originale, difficilmente inquadrabile.

Scrive Bargellini: l’artista domenicano non è, come molte volte e da molti è stato creduto, un fraticello semplice e indotto, che dipinge ingenuamente (…); chi sa leggere, vede trasparire sotto i colori del pittore gli inchiostri di San Tommaso e di Sant’Antonino (…); egli era in grado di capire che cosa dipingesse e perché dipingesse, era in grado d’intenderne per conto proprio il significato teologico (La pittura ascetica del Beato Angelico, 1949, p.88).

Aggiungerei solo questo: Beato Angelico era non solo un frate dell’Ordine dei Predicatori, ma anche sacerdote, caso rarissimo fra gli artisti; era un credente, uomo di fede e di preghiera; amava ripetere, come annotò Vasari, che chi fa cose di Cristo, con Cristo deve star sempre, anche quando dipinge. Qui sta soprattutto, a mio parere, quel quid spirituale, insondabile e angelico (anche in senso teologico), che ancora oggi trasmette la sua arte.

Alessandro Santini

Il volto reclinato dell’Uomo-Dio è di una solenne mestizia, di una sovrumana bellezza. In questo volto è la sintesi e la somma dell’arte di fra Giovanni: il dolore trasfigurato in bellezza; il sacrificio che si traduce in grazia. Nessun pittore prima di lui aveva saputo dare all’umanità del Cristo tanta sublime serenità; nessun artista aveva saputo dare all’Uomo di dolore i tratti di una simile spirituale bellezza. “Il corpo di Gesù Cristo, – diceva Sant’Antonino, – fu il più bello corpo d’uomo che mai fosse e che mai abbi a essere”. E il Beato Angelico traduceva col suo pennello le parole del Priore di San Marco. Non ritraeva il corpo del Redentore nello spasimo dell’agonia o nella bruttezza della morte. Era un corpo leggermente abbandonato, che non aveva perso eleganza e forma, e non gravava tragicamente sui chiodi. (Piero Bargellini, La pittura ascetica del Beato Angelico, 1949, p.164)

BIBLIOGRAFIA

Beato Angelico, Il Convento di San Marco, Storia e arte

Piero Bargellini (a cura di), Beato Giovanni Dominici, Regola del governo di cura familiare, “I libri della fede”, vol. 28, Libreria Editrice Fiorentina, Firenze 1927

Piero Bargellini (a cura di), S. Antonino di Firenze, Pagine scelte, “Pagine cristiane antiche e moderne”, vol. 12 , Soc. Edit. Internazionale, Torino 1930

Piero Bargellini, Guidolino di Pietro, in Piero Bargellini, Via Larga, Firenze, Vallecchi 1940, pp. 11-58

Piero Bargellini, Sant’Antonino da Firenze, Morcelliana, Brescia 1947

Piero Bargellini, Il Convento di San Marco e le pitture del Beato Angelico, Firenze, Arnaud 1948 (edito anche in inglese e francese)

Piero Bargellini, La Pittura ascetica del Beato Angelico, Del Turco, Firenze 1949

Piero Bargellini, Lui. Racconti della vita di Gesù, Vallecchi, Firenze 1949

Piero Bargellini, Lei. Racconti della vita di Maria, Vallecchi, Firenze 1950

Piero Bargellini, Vedere e capire Firenze. Guida storico-artistica, Macrì-Arnaud, Firenze 1950

Piero Bargellini, Stile fiorentino, in “Mater Dei”, Anno I, n. 7-8, luglio-agosto 1954, ripubblicato in Mater Dei. Bollettino dell’Opera “Mater Dei”, diretto da Don Giuseppe De Luca, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 1972, pp. 45-46

Piero Bargellini, San Marco e il Beato Angelico, collana “ama Firenze!”, Stef, Firenze 1955; riedito in Piero Bargellini, Ama Firenze, Istituto Professionale Leonardo da Vinci, Firenze 1961, pp. 127-139

Piero Bargellini, Il Beato Dominici, S. Antonino e il Beato Angelico, Riassunto della conferenza del 29 aprile 1955, in “Atti dell’Accademia Nazionale di S. Luca”, nuova serie vol. II, 1953-1956, Roma 1957, pp. 47-51

Piero Bargellini, In lizza per l’arte, Vallecchi, Firenze, 1957

Piero Bargellini, Il Beato Dominici, S. Antonino e il Beato Angelico, in “Sant’Antonino nel V centenario della morte (1459-1559)”, febbraio 1959, pp. 1-4

Piero Bargellini, Guidolino di Pietro: Beato pittore Angelico (tratto da Via Larga), in Scrittori italiani moderni. Antologia di letture, a cura di Howard Rosario Marraro, S.F Vanni, New York 1960, pp. 8-10

Piero Bargellini, Ama Firenze, Istituto Professionale Leonardo da Vinci, Firenze 1961

Piero Bargellini, Il Beato Angelico e la nuova pittura religiosa, in Piero Bargellini, Belvedere. Panorama storico dell’arte, vol. VII, L’arte del Quattrocento, Vallecchi, Firenze 1962, pp. 193-214

Piero Bargellini, Il Convento del Beato Angelico, “Le Vie d’Italia”, Anno LXVIII, n. 2, febbraio 1962, pp. 156-167

Piero Bargellini, La splendida storia di Firenze, vol. II, Dal Duca d’Atene a Cosimo I, Vallecchi Firenze 1964, 1980 (in particolare, i capitoli Il Palazzo stemmato e Tasse come pugnalate)

Piero Bargellini, La prima scuola del Beato Angelico: L’orto (tratto da Via Larga), in Ottocento Novecento Prose d’Italia, Sansoni, Firenze 1971, pp. 410-412

Piero Bargellini, San Marco. Un Paradiso sulla terra, in Piero Bargellini, La città di Firenze, Bonechi, Firenze 1979, pp. 172-187 (il testo è lo stesso di Il Convento del Beato Angelico, “Vie d’Italia”, Anno LXVIII, n. 2, febbraio 1962)

Italo Maione, Fra Giovanni Dominici e Beato Anglico, “L’Arte”, 1914, pp. 281-288; pp. 361-368

Cesare Brandi, Il Beato Angelico, “La Nazione”, 2 aprile 1930

Giuseppe De Luca, Il Beato Angelico e la pietà del suo tempo, in Saggi e lezioni sull’arte sacra, Istituto Beato Angelico di Studi per l’arte sacra, Roma 1938, riedito in Giuseppe del Luca, Scritti su richiesta, Morcelliana, Brescia 1944, pp. 104-135

Emilio Cecchi, Fra Angelico, “Circoli”, novembre 1939, anno VIII, n. 11, pp. 1336-1351; riedito in Emilio Cecchi, Firenze, Mondadori, Milano 1969, pp. 49-67

La Vita

Piero Bargellini, Scritti a maggio, Grazzini, Pistoia 1931

Piero Bargellini, Via Larga, in P. Bargellini, Via Larga, Firenze, Vallecchi 1940, pp. 5-10

Piero Bargellini, Entrata nel chiostro, in Piero Bargellini, La Pittura ascetica del Beato Angelico, Del Turco, Firenze 1949, pp. V-VI

Clemente Fusero, Bargellini, Vallecchi, Firenze 1949

Piero Bargellini, La casa d’affitto, in 20 firme per Firenze, Bonechi, Firenze 1980, pp. 22-28

Piero Bargellini. Nella commemorazione dei funerali e del Consiglio Comunale di Firenze, Giuntina, Firenze 1980

Piero Bargellini, Pagine di una vita, Prefazione di Mario Luzi, Vallecchi, Firenze 1981

Mario Luzi, Prefazione, in Piero Bargellini, Pagine di una vita, Vallecchi, Firenze 1981, pp. V-XI

Renato Bertacchini, Bargellini Piero, Dizionario biografico degli italiani, Volume 34 (1988), Treccani

Domenico Giuliotti-Giovanni Papini, Carteggio, vol. II (1928-1939), a cura di Nello e Paolo Vian, Edizioni di storia e letteratura, Roma 1989, nota 4, pp. 3-4

Pier Francesco Listri, Tutto Bargellini. L’uomo, lo scrittore, il sindaco. Con il diario inedito dei giorni di Palazzo Vecchio, Nardini, Firenze 1989

Pier Luigi Ballini, Piero Bargellini, in Fiorentini del Novecento, vol. 3, a cura di Pier Luigi Ballini, Associazione Amici dei musei fiorentini, Polistampa, Firenze 2004, pp. 41-55

Lorenzo Tanzini, Piero Bargellini: https://www.storiadifirenze.org/?storici=bargellini-piero