Quando si va per musei con bambini, si impara a liberarsi delle note a piè di pagina, delle informazioni e puntualizzazioni erudite che a loro non interessano. Non lo dico per svalutare ricerca e sapere accademico, anzi: sappiamo bene che questi sono indispensabili quanto lo sguardo infantile per rinnovare il nostro modo di avvicinarci, anche se in una direzione diversa, all’opera. Il verso che prende lo sguardo quando ci troviamo con un bambino o un gruppo di bambini è quello che stimola l’osservazione curiosa e meravigliata. Se ci avviciniamo con loro a un’opera d’arte, ci mettiamo a sedere per terra con loro, come è bello fare se abbiamo spazio e calma, e cerchiamo di liberarci dall’esigenza di comunicare tutto quello che sappiamo di quell’opera d’arte. Può essere, anche per uno storico dell’arte, un esercizio di meditazione, di liberazione dai propri pensieri.

Ancora una volta, ho portato una mia classe – una terza liceo artistico – al Museo di San Marco e la mia classe ha portato una prima media: abbiamo ripetuto, con qualche variazione, l’esperimento dell’anno scorso del progetto “C’era una volta al museo”.

Anche quest’anno, il mio lavoro è stato di preparare i ragazzi su una pala dell’Angelico – la Pala di San Marco – e il loro di preparare i bambini alla visita, attraverso alcuni interventi in classe in cui hanno raccontato le storie della predella e disegnato insieme a loro fumetti su Cosma e Damiano.

Arrivati a San Marco, ci siamo distribuiti nelle sale del museo e abbiamo diviso i bambini. Quando è stato possibile, ci siamo messi a sedere per terra insieme a loro, ognuno con un taccuino. In prima media, già molti di loro sono convinti di non saper disegnare, ma per un tempo incantato e limitato sono invece capacissimi di osservare, e non è affatto necessario che siamo noi a indicare loro che cosa osservare. Io non ho mai sopportato il mestiere di cicerone, e mi ritraggo ogni volta che qualcuno mi chiede di portarlo a una mostra o un museo e di spiegargli tutto. I bambini di solito non te lo chiedono perché hanno già un loro modo di avvicinarsi all’opera d’arte: guardano i dettagli. Allora questa volta decidiamo di guardare i dettagli insieme a loro.

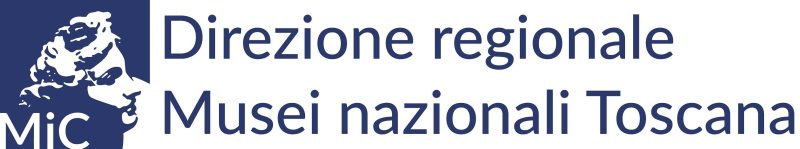

Le nostre capacità di osservazione si stanno alterando, credo soprattutto a causa dell’accumulo di immagini digitali e dello scorrimento troppo veloce da una all’altra, senza che nessuna di esse entri nello spazio della nostra concretezza. La velocità cancella la contemplazione, e il digitale rende immagine quello che invece è una tavola dipinta, con tutta la materialità della sua vita vissuta attraverso i secoli. Questi sono dati di una percezione alterata con cui noi tutti dobbiamo fare i conti, ma i bambini sono forse ancora capaci di fermarsi di fronte a quell’opera d’arte – quella pala, o pittura murale, dell’Angelico – semplicemente perché per loro è nuova, possono meravigliarsi non di fronte alla conferma delle proprie aspettative come capita a noi, ma perché scoprono quello che per loro è inedito. Uno di questi bambini, mentre ascoltava le storie raccontate dai ragazzi grandi, ha notato le lettere dell’alfabeto ebraico dipinte sul cartiglio sopra la croce di Cristo nella sala del Capitolo e si è messo a copiarle sul proprio taccuino, una per una, applicandosi nel replicare le grazie dei caratteri che per lui erano come le decorazioni floreali delle punzonature nell’oro delle tavole. Erano le parole “Gesù Nazareno re dei Giudei”, scritte in ebraico, latino e greco, come precisa Gv. 19,20. Gli abbiamo assegnato la medaglia del primo premio di osservazione, perché nel far questo ha fatto come l’Angelico, che si fermava sul dettaglio.

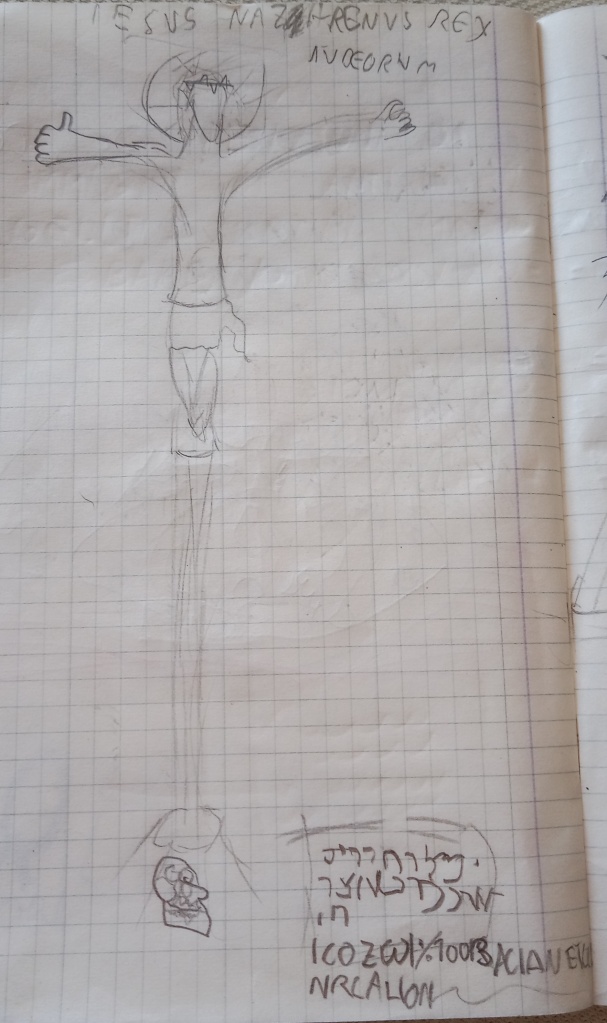

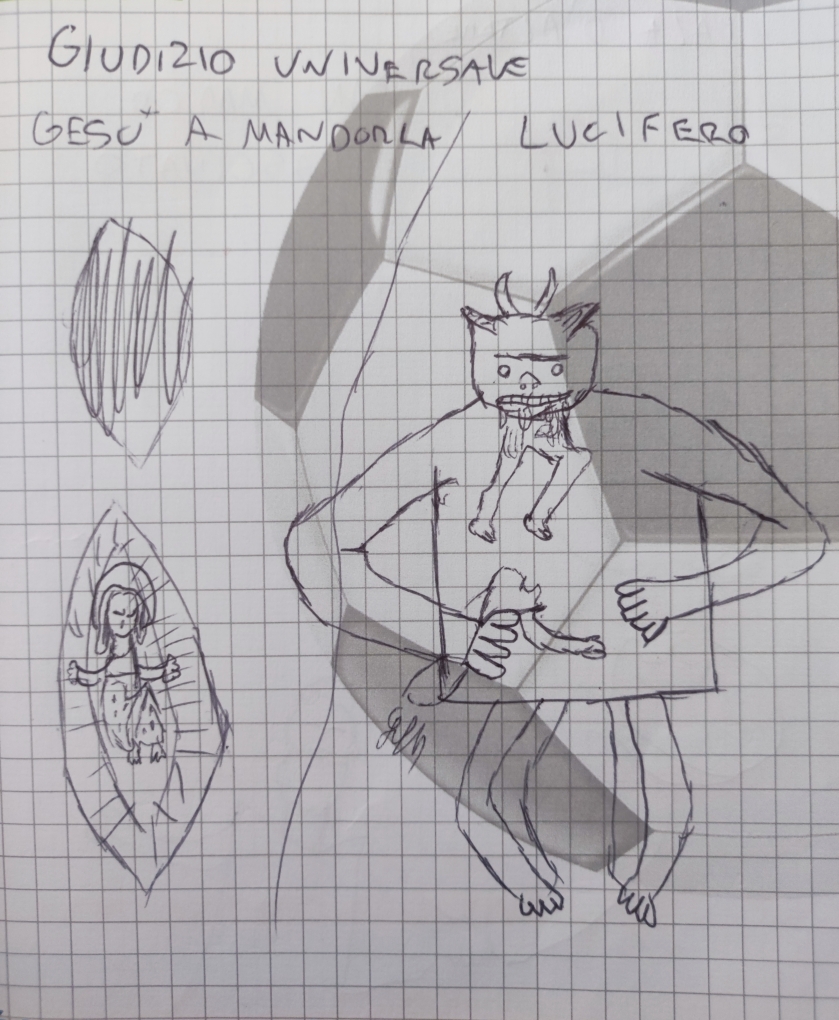

L’attenzione per il piccolo gesto è un modo di astrarre quel dettaglio, di contemplarlo: il Gesù Bambino che tiene in mano una palla nella Madonna delle ombre; l’uomo che sputa, la mano che bastona il Cristo deriso; la concentrazione sulla grazia della linea e della ghirlanda ripetuta ritmicamente nella cornice della Crocifissione, sulle tombe scoperchiate del Giudizio Universale, sulle figurine guizzanti della predella del Tabernacolo dei Linaioli, quella in particolare del corpo di San Marco trascinato nel suo martirio. Isolare quei particolari ci dà una lettura quasi surrealista delle scene sacre.

Molto spesso, dato che alla necessità di potenziare le nostre facoltà percettive si lega l’esigenza di arricchire il nostro immaginario visivo e verbale, mi capita di scontrarmi con la povertà linguistica di molti ragazzi cui insegno storia dell’arte, e l’aggettivo cui tutti indistintamente ricorrono nel descrivere un’opera d’arte è “molto dettagliato”, sia che si tratti di Giotto o di Duccio, di Masaccio o Gentile da Fabriano, Michelangelo o Raffaello. Esasperata in un primo momento di fronte a tale aggettivo univoco e spesso usato a sproposito, credo però di capire che sia il residuo di un tipo infantile di osservazione, di quel momento che abbiamo sperimentato insieme ai bambini, che guardavano i dipinti fermandosi ai dettagli. “Molto dettagliato”, allora, forse vuol dire che è ricco di quei dettagli che da bambino mi stupivano e che oggi da adolescente non ho voglia di guardare con attenzione, di elencarli, descriverli uno per uno, ma sono proprio quelli che costruiscono il mio immaginario inconsapevole.

Occorre allora contrastare questa pigrizia e mostrare una direzione contraria: stilare elenchi di aggettivi, di parole, metafore: può essere un esercizio utile per arricchire il mio linguaggio, se è proprio il dettaglio che vado ancora a cercare. Perché è in esso che l’Angelico ha riposto la lettura delle sue opere, ed è in esso che la lettura dello storico dell’arte andrà ad approfondire l’osservazione. C’è chi crede che la formazione scolastica debba adattarsi alla modalità digitale più propria dei nostri alunni, per poter comunicare meglio con loro. Io penso che abbiamo moltissimo di più da dire, e che anzi il mio compito sia emanciparli da quella visione standardizzata, mostrare una direzione alternativa di percezione della realtà, più riflessiva: saper vedere, per saper pensare. Ci aiutano poi da casa strumenti digitali utilissimi, in classe utilizziamo molto le banche dati di immagini o il sito haltadefinizione.com, dove abbiamo trovato le foto ad altissima risoluzione dei dipinti murali del convento di San Marco, e abbiamo scorso le pareti ingrandendo al millimetro (i miei alunni del liceo artistico hanno la dote di meravigliarsi ancora di fronte al segno del pennello, alla grana del colore, alla crepa del muro).

E allora mettermi a sedere accanto a un bambino e guardare cosa disegna dell’opera che ha davanti mi aiuterà a vedere, meglio di qualsiasi spiegazione. Io non ho molto da spiegare, a chi sa vedere.

Margherita d’Ayala Valva